Barometer für die Wissenschaft 2019/20: Neue Erkenntnisse für Open Science?

Wie steht es um die Wissenschaft in Deutschland? Dieser Frage widmet sich das Barometer für die Wissenschaft seit 2010. Unter die Lupe genommen werden dabei auch Bereiche wie Open Data, Open Access, Peer Review oder die Frage, wie belastbar das wissenschaftliche Wissen eigentlich noch ist. Wir haben uns angesehen, wie viel Open Science im aktuellen Bericht steckt.

von Claudia Sittner

Das Barometer für die Wissenschaft – nicht zu verwechseln mit dem Wissenschaftsbarometer – kann als Bestandsaufnahme für den Zustand der Wissenschaft in Deutschland gesehen werden. Ende November wurden, nach den früheren Erhebungen 2010 und 2016, die Ergebnisse der Befragung für 2019/20 veröffentlicht. Sie geben einen Überblick über die Arbeits- und Forschungsbedingungen an deutschen Universitäten und gleichgestellten Hochschuleinrichtungen. Herausgegeben wird das Barometer vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW).

Befragt wurden in der repräsentativen Studie rund 8800 Wissenschaftler:innen unterschiedlicher Fächer und Statusgruppen. Aus ihren Erfahrungen und Einschätzungen setzt sich ein komplexes Bild der aktuellen deutschen Wissenschaftslandschaft zusammen: von Arbeits- und Forschungsbedingungen über Drittmittelakquise, Publikationsstrategien oder Open-Data-Praktiken. Wir haben uns die Ergebnisse der Wissenschaftsbefragung im Hinblick auf ihre Bedeutung für Open Science in der deutschen Hochschullandschaft angeschaut und stellen interessante Highlights vor.

Zuverlässigkeit von Wissen: Schwindet das Vertrauen?

In Zeiten von Fake News und Replikationskrise ist es wenig verwunderlich, dass auch die Verlässlichkeit von wissenschaftlichem Wissen angezweifelt wird. Zwar ist das Vertrauen der Befragten in das in ihrem Gebiet produzierte Wissen mit durchschnittlich 70 Prozent immer noch recht hoch, doch immerhin ein Fünftel schätzt, dass weniger als 50 Prozent dieses Wissens wirklich belastbar ist. Gezweifelt wird besonders in der Psychologie, in den sogenannten Lebenswissenschaften und teilweise in den Wirtschaftswissenschaften. Hier zeigen sich laut des Barometers für die Wissenschaft erste Ansätze einer Vertrauenskrise.

Interessant ist, dass die Urteile zur Belastbarkeit des Wissens auch innerhalb eines Fachgebiets zum Teil ganz unterschiedlich ausfallen. Mögliche Gründe dafür sieht die Studie darin, dass einige Forschende in ihren Arbeitsgebieten nicht von diesem Problem betroffen sind. Andere scheinen wohl einfach über kein Problembewusstsein zu verfügen. So erzielte die Studie in manchen Fachgebieten, zum Beispiel in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, als Ergebnis der Befragung eine bimodale Verteilung. Dabei hat, vereinfacht gesagt, die Kurve der Antwortdichte nicht eine Spitze, sondern zwei. Das lässt in diesem Fall darauf schließen, dass es große Gruppen von Personen gibt, die gebündelt auch gegensätzliche Meinungen und Erfahrungen zur Vertrauenswürdigkeit des Wissens in ihrem Fachgebiet vertreten.

Die verstärkte Anwendung von Open-Science-Praktiken und die Offenlegung sämtlicher Daten im Forschungsprozess könnten sicher helfen. Da Vertrauen eine wichtige Ressource für Solidarität und Einheit in der Forschungscommunity bildet, ist es umso wichtiger, einer drohenden Krise entgegenzuwirken.

Wissenstransfer und soziale Medien: Open Access am Rande relevant

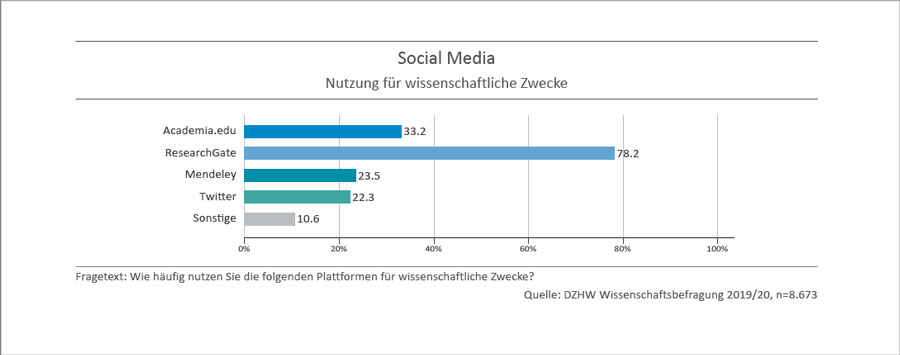

Von den deutschen Hochschulen findet ein reger, von Fach zu Fach sehr unterschiedlicher Wissenstransfer in andere Wissensbereiche statt. Beim Blick auf die Social-Media-Nutzung der Forschenden lassen sich Spuren von Open Science finden. Die Studie identifiziert zweckbezogen vier Typen von Plattformen:

- speziell auf Wissenschaftler:innen zielende soziale Netzwerke (zum Beispiel: Academia),

- Literaturrechercheplattformen,

- Publikationsrepositorien und

- Plattformen für die Wissenschaftskommunikation.

Genutzt werden die Plattformen aus ganz unterschiedlichen Gründen, sei es zur Literaturrecherche, zur Vernetzung, zur Wissenschaftskommunikation oder zur Sichtbarmachung der eigenen Person oder Arbeit außerhalb des Wissenschaftssystems.

Während einige Plattformen dabei nur von bestimmten Fächergruppen verwendet werden, scheinen andere (zum Beispiel Github) interdisziplinär Zuspruch zu finden. Hervorgehoben wird das Open-Access-Repositorium arXiv, in dem Preprints veröffentlicht und der Fachcommunity (Mathematiker:innen/Phyiker:innen) vorgestellt werden, weil es in diesem Fachbereich besonders etabliert ist. In anderen Fachbereichen gäbe es zwar vergleichbare Veröffentlichungsportale, diese würden aber nicht so stark und standardmäßig genutzt wie arXiv.

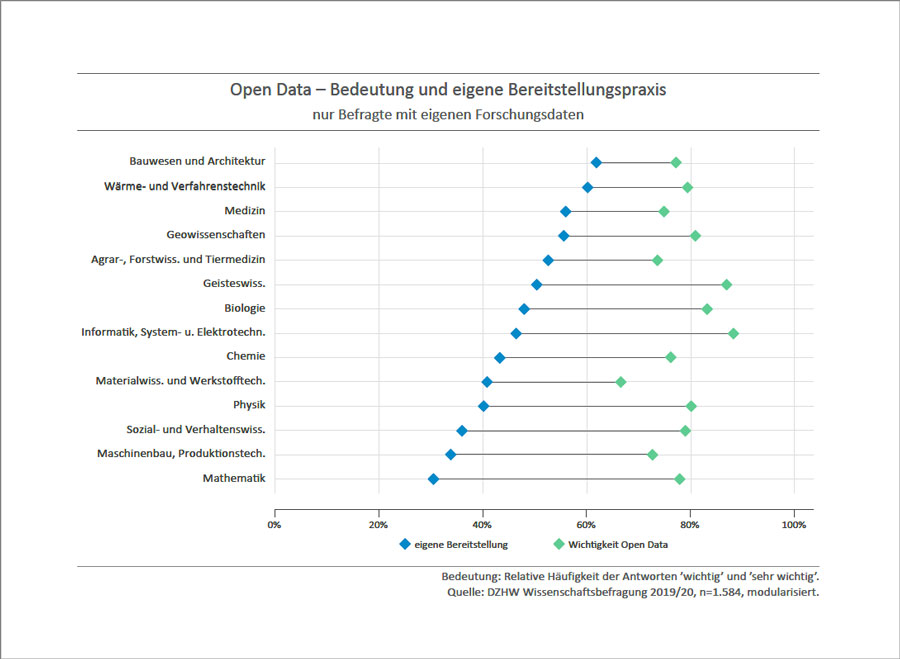

Open Data: Wunsch und Wirklichkeit

Erfreulich ist, dass dem Thema Open Data ein eigener Fragenblock gewidmet wurde. Daraus ergab sich, dass 87 Prozent der Wissenschaftler:innen mit Forschungsdaten arbeiten, 78 Prozent sogar selbst welche erheben. Zum Umgang mit Open Data wurden dann nur noch Wissenschaftler:innen mit eigenen Forschungsdaten befragt.

Die Ergebnisse sind wenig überraschend: Rund 80 Prozent der Befragten halten die öffentliche Bereitstellung von Daten für (sehr) wichtig, nur 45 Prozent stellen allerdings tatsächlich ihre Daten öffentlich zur Verfügung. Unter den Gründen für die Nicht-Bereitstellung findet sich die „mangelnde Anerkennung für die Bereitstellungsaktivitäten“.

Ein Grund, der sich bei vielen Open-Science-Aktivitäten findet und der tief verwurzelt im wissenschaftlichen Anreizsystem liegt. Damit gibt es aber auch einen guten Ansatzpunkt für die Wissenschaftspolitik, Open-Data-Aktivitäten durch das Schaffen von Anreizen zu fördern.

Peer-Review-System: Droht eine Krise?

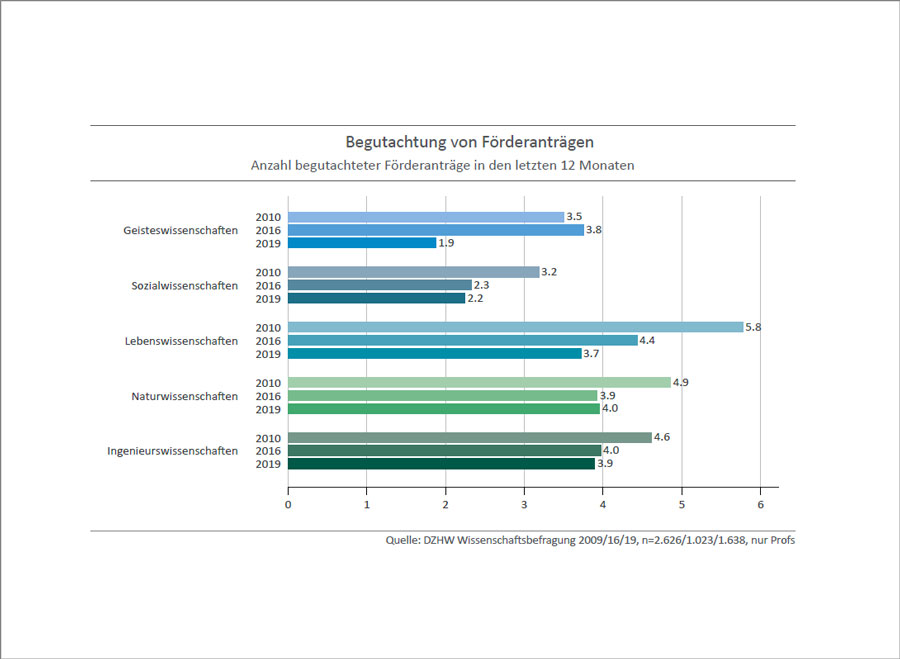

Das Barometer befasst sich auch damit, ob dem deutschen Peer-Review-System eine Krise droht. Immerhin hat sich die Anzahl der Publikationen weltweit in den letzten 20 Jahren von 1 Million auf 2 Millionen verdoppelt. Als eine Art Stresstest für das Peer-Review-System zieht das Barometer zwei Indikatoren heran: Begutachtungsaufwand pro Person und Qualität der Begutachtung.

Beide Indikatoren geben jedoch keinen Anlass zur Sorge. Denn auch wenn die Zahl der Begutachtungen und Förderanträge hoch scheint (zehn Zeitschriftenartikel und drei Förderanträge pro Person und Jahr), ist der Begutachtungsaufwand offenbar zurückgegangen, wohl auch, weil sich die Begutachtungsaktivität heute auf mehr Schultern verteilt.

Auch der zweite Indikator deutet daraufhin, dass das Peer-Review-System stabil funktioniert. Denn aus Sicht der Wissenschaftler:innen hat sich die Qualität der Gutachten in den letzten Jahren unterm Strich nicht verändert (34,4 Prozent). Diese Einschätzungen betreffen neben der Begutachtung von Manuskripten auch die von Förderanträgen.

Nicht nur für Open Science lässt sich dieser Status als hoffnungsvolles Zeichen werten, bedeutet er doch, dass es den Wissenschaftler:innen gelingt, das Peer-Review-System stabil zu halten.

Forschungsförderung: Matthäus-Effekt und Unzufriedenheit

Anhand der bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) eingereichten Anträge untersucht die Studie die Akzeptanz der Auswahlprozesse bei der Forschungsförderung. Aus einigen Antworten der Befragten lässt sich ableiten, dass ein Großteil einen Matthäus-Effekt im Forschungssystem sieht. Als Matthäus-Effekt bezeichnet man gemeinhin Erfolge, die auf Leistungen aus der Vergangenheit beruhen und weniger aus aktuellen Leistungen. Hierbei spielt also die Reputation von Person und Universität eine entscheidende Rolle.

Darauf lässt sich auch die Frustration darüber zurückführen, dass „immer der gleiche Kreis“ die Forschungsmittel erhält und renommierte Forscher:innen oder Forschende von etablierten Universitäten bei der Vergabe von Mitteln bevorzugt würden. Auch ein Mangel an neutralen Gutachter:innen wird in diesem Abschnitt beklagt. Oft werde von der direkten Konkurrenz begutachtet, sodass auch eine Angst vor Ideenklau herrscht, wobei diese Befürchtung im Vergleich zur Befragung von 2010 um 10 Prozentpunkte zurückgegangen ist. Der Einsatz von internationalen Gutachter:innen wird dabei als mögliche Lösung gesehen.

Im Bereich der Forschungsförderung lassen sich also leider einige Barrieren ableiten, die auch für die Entwicklung des Open-Science-Ökosystems gelten, denn die „Platzhirsche“ haben kaum Gründe, sich für eine gerechte Forschungsförderung unabhängig von Reputation und Karrierestatus zu engagieren. Dass die Angst vorm Ideenklau, die Wissenschaftler:innen eher zögern lassen wird, Ideen und Daten zu teilen, zurückgegangen ist, stimmt hingegen positiv.

Publikationssystem: Open Access spielt kaum eine Rolle

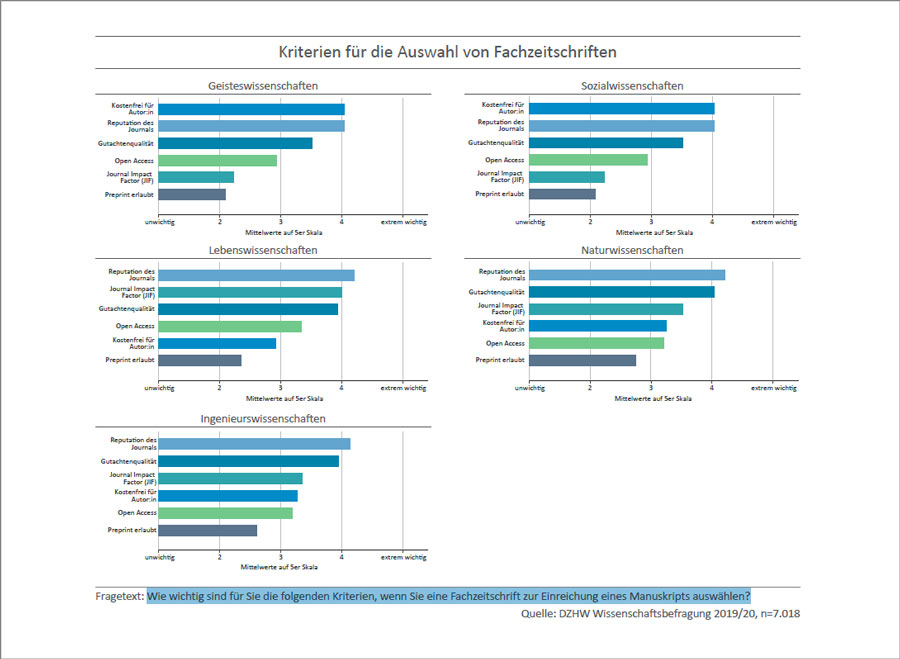

Bei einem Blick auf das Publikationssystem stellen die Lesenden des Barometers für die Wissenschaft schnell fest, dass Open Access für Wissenschaftler:innen bei der Auswahl einer Zeitschrift zum Publizieren ihrer Beiträge keine große Rolle spielt. Zunächst einmal kommt Open Access im Publikationsblock der Befragung überhaupt nur an einer Stelle vor, bei der Frage “Wie wichtig sind für Sie die folgenden Kriterien, wenn Sie eine Fachzeitschrift zur Einreichung eines Manuskripts auswählen?”. “Open Access” ist dabei eine von sechs Optionen.

Die Antworten der Wissenschaftler:innen lassen über alle Fächergruppen hinweg darauf schließen, dass Open Access für sie kein relevantes Auswahlkriterium ist. Bei der fünfstufigen Auswahlskala liegen die Antworten meist auf dem Mittelwert (einigermaßen wichtig). Noch weniger wichtig ist ihnen nur, ob das Journal Preprint-Veröffentlichungen des Beitrags erlaubt, was aber ebenfalls bestätigt, dass Open Access zumindest bei der Auswahl geeigneter Zeitschriften keine Rolle spielt und höchstens ein (positiver) Nebeneffekt ist. Die wichtigen Faktoren sind wenig überraschend: Reputation, Kosten für die Autor:innen sowie die Qualität der Peer Reviews.

Von der Idee, anonym zu publizieren, um den Matthäus-Effekt (Reputation von Person/Universität) auszugleichen, halten hingegen die Wenigsten etwas. Nur 30 Prozent wären bereit, ihre Ergebnisse in einer Zeitschrift anonym zu veröffentlichen. Auch hier sind Karrierestufe beziehungsweise Alterseffekte relevant: Je höher auf der Karriereleiter, desto weniger vorstellbar ist es für die Befragten, anonym zu publizieren.

Unter Open-Science-Gesichtspunkten könnte diese Idee allerdings durchaus interessant sein, symbolisiert sie doch eine Art Fairness, bei der es rein um Inhalte und weniger um Erfolge in der Vergangenheit geht.

Fazit: Barometer für die Wissenschaft verdeutlicht Ansatzpunkte für Open-Science-Förderung

Abschließend lässt sich sagen, dass im Barometer vor allem lang bekannte Barrieren und Herausforderungen für die weitere Verbreitung von Open Science im deutschen Wissenschaftssystem sichtbar werden. Gleichzeitig verdeutlichen sie gute Ansatzpunkte für die Wissenschaftspolitik, um Open Science zu fördern und lohnende Anreize für offene Praktiken zu schaffen.

Das könnte Sie auch interessieren:

- Zukunftsreport: Wer kann das Wissenschaftssystem transformieren?

- Open Economics: Studie zu Open-Science-Prinzipien und -Praxis in den Wirtschaftswissenschaften.

- Open Science im Maschinenraum der Forschung angekommen: ZBW-Panel auf der VfS-Jahrestagung 2019.

- Guidelines: Open-Peer-Review-Verfahren einfach implementieren und Akzeptanz fördern.

- Social Media und Wissenschaftskommunikation: Statistenrolle für Open Science in der Stellungnahme?

Claudia Sittner studierte Journalistik und Sprachen in Hamburg und London. Sie war lange Zeit Referentin beim von der ZBW herausgegebenen Wirtschaftsdienst – Zeitschrift für Wirtschaftspolitik und ist heute Redakteurin des Blogs ZBW MediaTalk. Außerdem ist sie freiberufliche Reise-Bloggerin. Sie ist auch auf LinkedIn, Twitter und Xing zu finden.

Porträt: Claudia Sittner©

View Comments

Online-Veranstaltungen: Hürden auf dem Weg ins Digitale meistern – am Beispiel des YES! 2020

Das Jahr 2020 hat viele Organisator:innen von Veranstaltungen vor große...