Open-Science-Preisträger:innen: Was lässt sich von ihnen lernen?

Welche Motive treiben Open-Science-Pionier:innen an? Wissenschaftsforscher Ronny Röwert deckt in seinem Promotionsprojekt die Motive von Open-Science-Pionier:innen auf. Im Interview erläutert er seine Erkenntnisse und gibt Tipps für die Kommunikation mit Forschenden.

Im Interview mit Ronny Röwert

Ronny Röwert (TU Hamburg) hat sich in seinem Promotionsprojekt damit beschäftigt, warum Forschende Open Science betreiben. Dafür hat er diejenigen Forschenden in den Fokus gerückt, die relativ lange und in einem sehr extensiven Umfang Open Science praktizieren, nämlich Open-Science-Preisträger:innen aus dem deutschen Wissenschaftssystem. Im Gespräch verrät er, was wir von diesen Pionier:innen im Bereich Open Science ganz konkret lernen können und warum wir alle mehr Mutausbrüche wagen sollten.

Was haben Sie in Ihrer Doktorarbeit herausgefunden? Was motiviert Wissenschaftler:innen, Open Science zu betreiben?

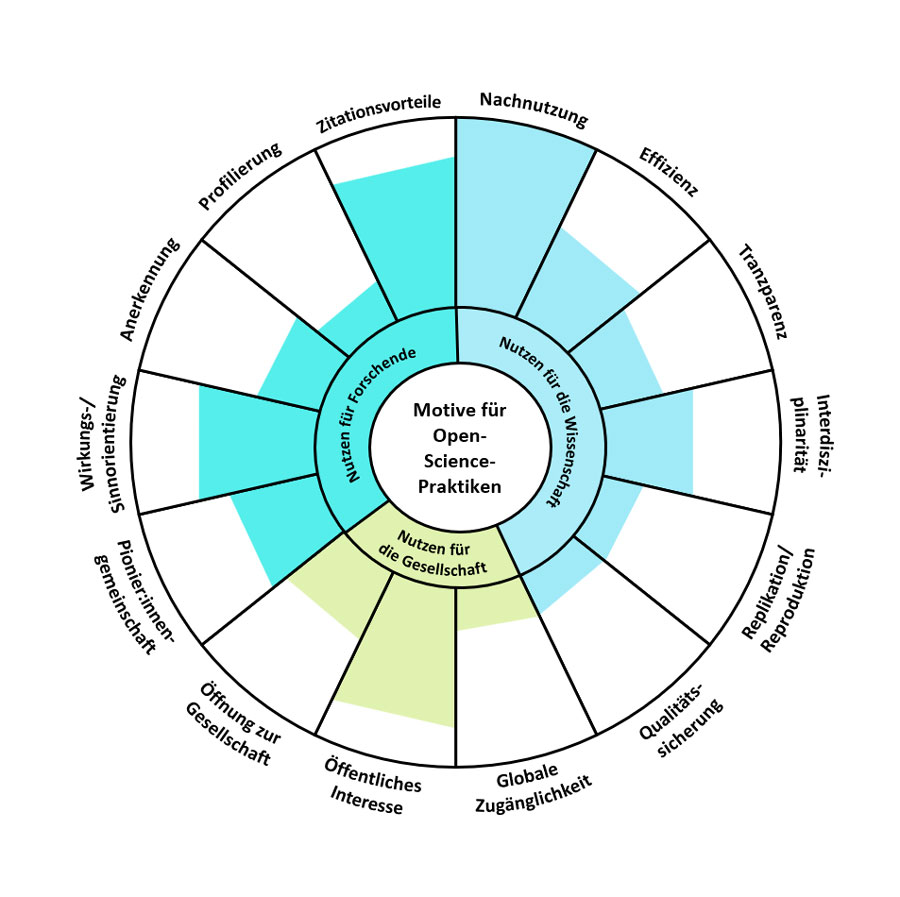

Ich war selbst überrascht, wie viele Gründe es tatsächlich gibt, Open Science zu praktizieren. Insgesamt 14 Motive konnte ich als Gründe herauskristallisieren. Neben den bekannten persönlichen Gründen, wie Zitationsvorteilen oder dem Wunsch nach Anerkennung für die eigene Arbeit, gehören dazu auch Gründe, die für die Forschungscommunity relevant sind, wie dass die eigene Forschung nachgenutzt wird, effizientes Arbeiten oder neue Kooperationen angestrebt werden. Ich konnte aber auch ein paar Gründe finden, die so noch gar nicht in der Literatur besprochen wurden, zum Beispiel ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer Pioniergemeinschaft, also Anti-Mainstream zu sein, oder auch Sinn und Wirkungsorientierung gehören dazu. Also, wenn ich schon so viel Zeit, und häufig ist dies in der Wissenschaft auch Freizeit, dafür verwende, dann muss es wirklich Sinn machen, und da sagen eben viele, dafür muss es offen sein.

Das Spannende ist, dass alle mindestens drei oder vier Gründe genannt haben, und zwar immer altruistische sowie karrieristische Gründe gleichermaßen. Daher kann man nicht sagen, das hier sind die Weltverbesserer:innen und das sind die, die das egoistisch machen. Sondern es ist immer ein Zusammenspiel aus ganz persönlichen und gesellschaftlichen, ja vielleicht auch ein paar selbstlosen Gründen. Es sind viele Gründe, und vielleicht müssen wir das stärker berücksichtigen, wenn wir Forschende dabei unterstützen möchten, Open Science zu verankern.

Konnten Sie hinsichtlich der Motive unterschiedliche Typen identifizieren?

Ich dachte, es gäbe Typen wie die Egoistin oder den Weltverbesserer. Aber im Endeffekt musste ich irgendwann feststellen, dass tatsächlich genau das Gegenteil zutrifft. Das Kernergebnis ist für mich, dass es keine Typen gibt. Selbst bei einer Wissenschaftlerin, die sagt, sie mache das nur, um die Wissenschaft besser zu machen, findet man relativ stichhaltige persönliche Gründe wie zum Beispiel Zitationsvorteile. Und beim anderen Extrem, einem Wissenschaftler, der sagte, er würde total egoistisch getrieben handeln, zeigten sich Überzeugungen darüber wie das Wissenschaftssystem und die Gesellschaft auszusehen haben und den eigenen Anteil daran, also quasi selbstlose Gründe. Genau diese zwei Extreme, die gleichzeitig aber auch das andere Extrem vereinen, das ist das Kernergebnis.

Welche Schlüsse ziehen Sie daraus für die Kommunikation mit Forschenden über Open Science?

Das Vorhandensein von mehreren Gründen für Open Science müssen wir auch im Hinterkopf haben, wenn wir Forschende ansprechen und mitnehmen wollen. Dann müssen wir divers, vielseitig, auf unterschiedlichen Ebenen argumentieren und können nicht nur ein, zwei gesellschaftliche Gründe für Open Science anführen.

Wie erklären Sie sich diese Ergebnisse?

Alle betonen den enormen Aufwand von Open Science und dass es auch eine große Ressourcenfrage ist, selbst wenn sie es selbst nicht ganz so pionierhaft praktizieren. Es ist, in den Worten der interviewten Open-Science-Preisträger:innen, wie „ein extra steiler Berg“ oder „die extra 20 Prozent der Meile, die sie zu gehen haben“. Wenn es so viel Aufwand ist, dann müssen mehrere Gründe dafürsprechen. Und alle nennen tatsächlich viele Gründe, es dennoch zu machen. Das ist so für mich auch der Schlüssel zum Verständnis, warum es so komplex ist, warum so viele Motive wirksam sind.

Gibt es Unterschiede in den Motivationen, zum Beispiel in den Karrierestufen?

Man kann feststellen, dass die, die sich stark einer Pioniergemeinschaft zugehörig fühlen, besonders überzeugt sind und Open Science sehr konsistent umsetzen, also sehr darauf bestehen, in allen Projekten. Gerade wenn man kooperativ forscht, ist das ja auch ein Aushandlungsprozess.

Und der andere Aspekt ist der Karrierefortschritt. Der Wunsch nach einer Nachnutzung der eigenen Methoden und Ergebnisse und sie entsprechend aufzubereiten, dass andere damit leichter weiterarbeiten können, der nimmt zu, wenn man tatsächlich länger im Wissenschaftssystem ist. Denn manche Gründe sind am Anfang der Forschungskarriere noch nicht nachvollziehbar. Aber auch hier: es gibt keine so starken Muster und ich musste mich irgendwann wieder verabschieden von diesem Typendenken und anerkennen, dass das Ergebnis so vielschichtig ist.

Welche Unterschiede konnten Sie zwischen den verschiedenen Disziplinen beobachten?

Die Disziplin hat durch ihren Sozialisationseinfluss einen entscheidenden Einfluss auf die Identitätsbildung und das Berufsverständnis als Wissenschaftlerin beziehungsweise Wissenschaftler. Bei der Vergabe der Preise und Auszeichnungen für Open Science haben die Jurys sehr auf eine ausgewogene Verteilung der Disziplinen geachtet, sodass trotz meiner kleinen Stichprobe viele disziplinäre Kontexte von der Informatik und Psychologie über die Sport- und Geschichtswissenschaften bis hin zur Literaturwissenschaft vertreten sind. In datengetriebenen disziplinären Kontexten wie den Wirtschaftswissenschaften oder der quantitativen Soziologie setzen sich Open-Science-Verständnisse und -Praktiken schneller durch, während in bisher weniger Open-Science-affinen Disziplinen wie der Architektur oder den Geschichtswissenschaften die Idee von Open Science vielfältiger gelebt wird, etwa durch verstärkte Citizen-Science-Ansätze. Letztlich muss also jede Disziplin, auch in den Fachgesellschaften, selbst definieren, wie Open Science die Forschungspraxis konkret bereichern kann.

Motive für Open-Science-Praktiken

Welches sind die stärksten Treiber?

Also Top eins ist auf jeden Fall die Nachnutzung. Das zweite Motiv ist, Zitationsvorteile zu erlangen. Das dritte ist das öffentliche Interesse, wie ich es genannt habe. Das heißt zum Beispiel, dass man in öffentlich steuerfinanzierten Forschungsprojekten den Anspruch hat, der Gesellschaft gerecht zu werden und die Ergebnisse zugänglich zu machen. Danach kommen schon so weiche Treiber wie eine Wirkungs- und Sinnorientierung, also, dass alle sagen, ich mach mir doch nicht diese Mühe, um am Ende einer oder eine unter vielen zu sein. Deshalb verorten sie sich in dieser pionierhaften Rolle.

Haben Sie auch Faktoren identifiziert, die die Motivation von Forschenden für Open Science hemmen?

Ja, da haben alle sehr ähnliche Gründe genannt. Zum einen ist es quasi die ganze Karrierelogik in der Wissenschaft. Zum anderen gibt’s Rahmenbedingungen, wie dass Veröffentlichen im Open Access zum Teil einfach zu teuer wird und andere nachvollziehbare Gründe. Dazu gehören forschungsethische Fragen, dass, wenn sensible Daten erhoben werden, diese nicht gleich offen zur Verfügung gestellt werden können.

Sie haben in Ihrem Vortrag auf der zehnten Open Science Conference gesagt: „Research Culture eats Open Science Strategy For Breakfast“. Wie meinten Sie das?

Da wollte ich ein bisschen zugespitzt in Anlehnung an Peter Drucker darauf eingehen, dass die schönsten Strategien wahrscheinlich nichts nutzen, weil es bei Open Science um den Kern der Forschungskultur geht.”

Da wollte ich ein bisschen zugespitzt in Anlehnung an Peter Drucker darauf eingehen, dass die schönsten Strategien wahrscheinlich nichts nutzen, weil es bei Open Science um den Kern der Forschungskultur geht. Das heißt, die ganze Sozialisation, wie ich mich gebe, wie ich mich im Alltag bewege, wie ich über meine eigene Forschung spreche, wie ich taktisch agiere, folgt in der Regel ungeschriebenen Gesetzen. Wenn wir wollen, dass sich wirklich etwas in der Forschungskultur ändert, dann müssen wir an den Kern der Sozialisation und vielleicht auch ganz früh bei Nachwuchsforschenden anfangen, dann, wenn sie das erste Mal wirklich mit Forschung in Kontakt kommen, etwa wenn sie den ersten Datensatz produzieren. Ich glaube, da müssen wir dann auch andere Felder angehen, wie in Fachgesellschaften mehr Lobbyarbeit machen, an die Graduiertenkollegs ran, an die Nachwuchsgruppen, genau dort, wo Forschende geformt werden. Sonst wird die beste Open-Science-Strategie eben zum Frühstück gegessen.

Was würden Sie denn Open Science-Avantgardist:innen raten, um ihre Kolleg:innen zu inspirieren?

Zuerst einmal sehen sie sich in der Regel nicht selbst als Open-Science-Avantgardist:innen. Das hatten alle, die ich interviewt habe, gemeinsam, dass sie, obwohl sie einen Preis dafür bekommen haben, am Anfang des Gesprächs alle quasi schüchtern gesagt haben: “Ich glaube, Sie interviewen die falsche Person. Ich mache eigentlich gar nicht so stark Open Science.” Im Endeffekt ist es unrealistisch, die komplette Forschungspraxis komplett zu öffnen. Das wird man bei niemandem finden. Ich würde dazu raten, so konkret wie möglich zu schildern, wie man es umsetzt, um Kolleg:innen zu überzeugen. Also eine Literaturwissenschaftlerin, die die Verhandlungen mit den Verlagen offenlegt, die Beispielmails dazu teilt, die sagt, wo es auch mal nicht geklappt hat. Was sie daraus lernen für das nächste Mal, für den nächsten Antrag für ein Forschungsprojekt. In genau dieser Konkretheit. Das müssen wir stärker vermitteln und dieses realistische Bild plus wirklich nochmal, diesen Forscher:innengeist wecken. Eine Stütze könnten vielleicht auch diese verschiedenen Motive sein. Darüber ins Gespräch zu kommen und auch zu akzeptieren, dass alle unterschiedliche Gründe haben. Was treibt dich an, warum könntest du dir vorstellen, dich im nächsten Forschungsprojekt doch mal um Open Access oder ein offenes Forschungsdatenmanagement zu bemühen?

Welche Tipps haben Sie für Nachwuchsforschende, die fragen, wie sie Open Science am besten umsetzen können?

Ich würde, zugespitzt gesagt, so etwas wie Mutausbrüche wagen. Ganz praktisch: sich vielleicht einmal im Jahr einen Reminder setzen und mal zwei, drei Stunden mit sich selbst, vielleicht auch mit Kolleginnen und Kollegen, in Klausur gehen. Warum möchte ich Open Science umsetzen? Wie kann ich meine eigene Forschungspraxis offener, transparenter gestalten? Denn ich glaube, es gibt da so eine Wucht der Normalität, die einen überwältigt, und dann hechelt man nur dem nächsten Förderantrag hinterher oder schreibt die nächste Stipendienbewerbung und so weiter, und vergisst tatsächlich, welche, auch naheliegenden, Möglichkeiten es gibt. Dann tauscht man sich einfach noch mal mehr mit den Forschungsdaten, Repositorien für die Fachdisziplinen oder der eigenen Universitätsbibliothek aus, wie es denn tatsächlich möglich ist, Publikationen offen zugänglich zu machen. Ich glaube, mindestens einmal im Jahr ist ein guter Zeitraum, um sich darüber zu unterhalten. Das wäre mein persönlicher Tipp.

Das könnte Sie auch interessieren:

- ZBW Podcast “The Future is Open Science”: FOS 34 Warum Open Science zählt

- Open Science Conference 2023: Alte Hürden und neue Praxiserfolge zum Jubiläum

- Open Science Symposium: Offene Praktiken und Transparenz in den Wirtschaftswissenschaften

- Open Science Meet-Up: Gemeinsam die Zukunft erarbeiten

- Open Science in den Wirtschaftswissenschaften: Ausgewählte Ergebnisse der ZBW-Bekanntheitsanalyse 2022

Ronny Röwert ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Technische Bildung und Hochschuldidaktik der TU Hamburg (TUHH). Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre und Stationen bei CHE Consult, Kiron Open Higher Education sowie dem Stifterverband forscht und lehrt er zu Digital- und Offenheitspraktiken in Bildungs- und Wissenschaftskontexten. Diese Themen gestaltet er u.a. durch Koordination des Verbundvorhabens „Open T-Shape for Sustainable Development“, im Rahmen dessen der SDG-Campus entwickelt wird.

Porträt: Ronny Röwert©

View Comments

Open Science Conference 2023: Alte Hürden und neue Praxiserfolge zum Jubiläum

Beim zehnjährigen Jubiläum der Open Science Conference zeigten mehrere Beiträge...