Gollum-Effekt schadet der Forschung: Warum Open Science zur Lösung beitragen könnte

Besitzdenken und Territorialverhalten von Forschenden behindern Zusammenarbeit und freien Informationsfluss, Grundpfeiler wissenschaftlichen Fortschritts. Diese Verhaltensweisen, zu denen auch die Abneigung gehört, Daten, Methoden, Forschungsthemen oder sogar Forschungsgebiete zu teilen, waren Gegenstand einer neuen Studie. Deren Autor:innen bezeichnen dies als Gollum-Effekt. Die Studie zeigt auch, was zur Abschwächung des Effekts beitragen und die Zusammenarbeit in der Forschung fördern könnte.

von Birgit Fingerle (ZBW)

Es wird allgemein angenommen, dass Zusammenarbeit und Wissensaustausch zu wissenschaftlichem Fortschritt führen. Eine kürzlich veröffentlichte Studie mit dem Titel “Systemic territoriality in academia: The Gollum effect’s impact on scientific research and careers“ untersucht ein wichtiges Hindernis für die Zusammenarbeit und damit für den wissenschaftlichen Fortschritt.

Was ist der Gollum-Effekt?

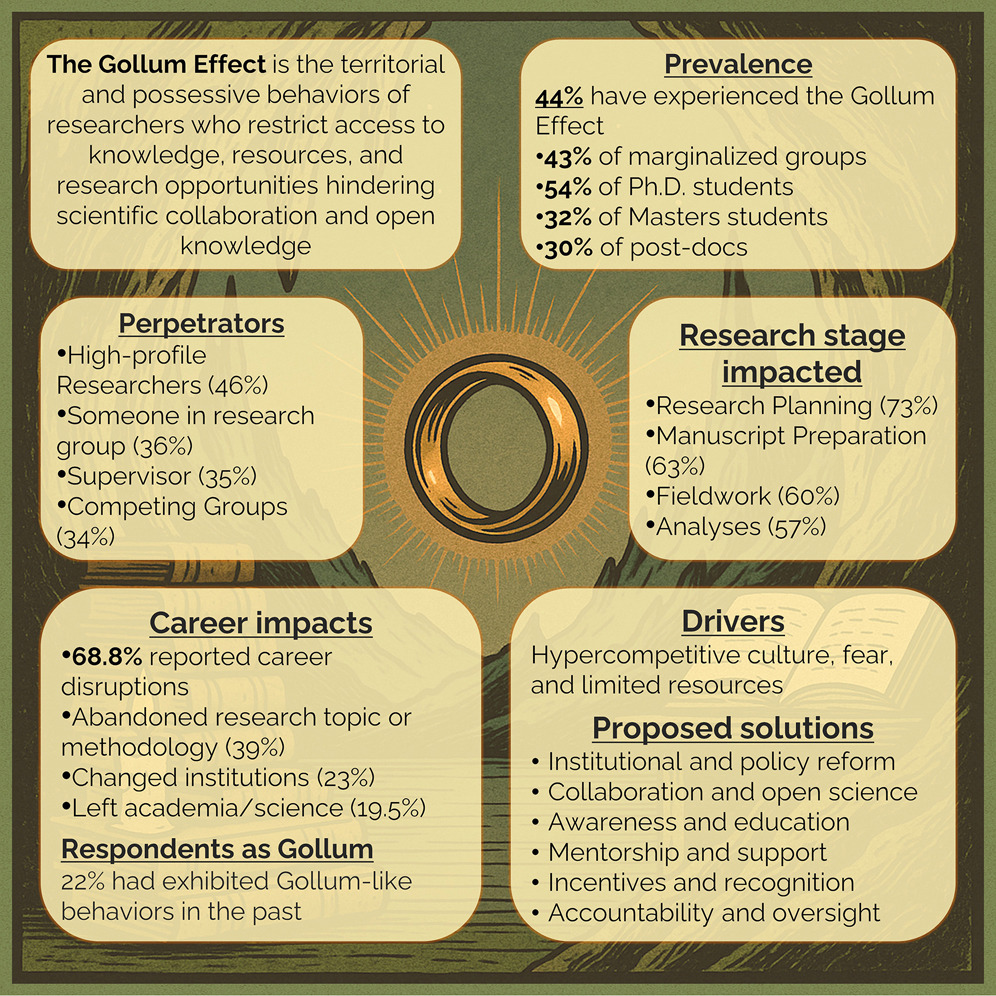

Der Gollum-Effekt beschreibt Territorialverhalten und Besitzdenken von Forschenden, die Forschungsmöglichkeiten und Zusammenarbeit behindern. Dazu gehört die mangelnde Bereitschaft, Informationen, Daten, Ressourcen und Methoden zu teilen. Er erstreckt sich auch auf Forschungsthemen oder sogar auf ganze Studienbereiche. Damit bedroht der Gollum-Effekt offene Zusammenarbeit, was als eine Grundlage von Forschung anzusehen ist. Der Begriff Gollum-Effekt ist eine Anspielung auf die gleichnamige Figur aus dem Herr der Ringe, die ein verschlossenes und besitzergreifendes Verhalten zeigt.

In der Studie wird berichtet, dass der Gollum-Effekt unverhältnismäßig häufig Nachwuchsforschende und marginalisierte Forschende beeinträchtigt und dass hochrangige Forschende, Gruppenmitglieder, Vorgesetzte und konkurrierende Gruppen häufig als Täter:innen auszumachen sind. Dieses Verhalten ermöglicht es Forschenden, Vorteile auszunutzen und beispielsweise ein Forschungsmonopol zu errichten, insbesondere im Gegensatz zu Nachwuchswissenschaftler:innen. Es untergräbt die Wissenschaft, indem es die verschiedenen Perspektiven und die Wissensgenerierung schwächt, was zu einer Verschwendung von Anstrengungen führt und neue Erkenntnisse verzögert, die auch zu entscheidenden Durchbrüchen führen könnten.

Viele Forschende von dem Effekt beeinträchtigt

Die Studie ergab, dass 44 % der Forschenden im Bereich Ökologie und Naturschutz den Gollum-Effekt erlebt haben, mehr als die Hälfte von ihnen in der Promotionsphase ihrer Karriere.

Systemic territoriality in academia: The Gollum effect’s impact on scientific research and careers von Jose W. Valdez, Sandeep Sharma und John Gould

Obwohl sich die Studie auf Forschende im Bereich Ökologie und Naturschutz konzentriert, ist davon auszugehen, dass der Gollum-Effekt auch in anderen Fachbereichen Auswirkungen hat.

Erhebliche Auswirkungen auf Forschungsarbeit und berufliche Laufbahn

Der Gollum-Effekt hat oft schwerwiegende Folgen, denn mehr als zwei Drittel berichteten von Störungen ihrer Karriere. Unter anderem waren die Forschenden gezwungen, Themen aufzugeben, ihre Methoden zu ändern, die Einrichtung oder das Fachgebiet zu wechseln oder die Wissenschaft ganz zu verlassen.

Fast drei Viertel der Befragten gaben an, dass sich der Gollum-Effekt bei der Forschungsplanung störend auswirkt, gefolgt von fast zwei Dritteln (62,7 %) bei der Manuskriptvorbereitung und der Feldarbeit (59,4 %). Mehr als die Hälfte der Befragten berichtete auch über störende Auswirkungen bei der Analyse, der Überprüfung von Zeitschriften und der Beantragung von Fördermitteln. Die Befragten berichteten zudem über erhebliche Auswirkungen auf andere Forschungstätigkeiten. Forschungsthemen waren das primäre Ziel des Gollum-Effekts (72,1 %), weit gefolgt von Studienarten, Studienorten und Methoden.

Der Gollum-Effekt ist systembedingt

Die Ergebnisse zeigen, dass der Gollum-Effekt ein systembedingtes Problem in der Wissenschaft darstellt. Deshalb ist ein Kulturwandel dringend erforderlich, um eine offenere und innovativere Wissenschaftscommunity zu ermöglichen, die gemeinsam an der Lösung wichtiger globaler Probleme arbeitet. Dies sollte durch institutionelle Reformen, Open-Science-Richtlinien und Maßnahmen zur Förderung der Verantwortlichbarkeit unterstützt werden.

Ein Fünftel der in der Studie Befragten gab zu, selbst ähnliche Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Diese Verhaltensweisen scheinen durch die hyperkompetitive “Publish or Perish”-Kultur in der Wissenschaft, Angst und begrenzte Mittel sowie Karrieremöglichkeiten bedingt zu sein.

Da Vorgesetzte (anderen Studien zufolge) eine Schlüsselrolle bei der Förderung toxischer akademischer Kulturen spielen, können besitzergreifende und territoriale Verhaltensmuster zu einem sich selbst aufrechterhaltenden Kreislauf führen. Das bedeutet, dass frühere Opfer sich möglicherweise unbewusst ebenso verhalten oder dass Nachwuchsforschende lernen, diese Verhaltensweisen zu imitieren.

Mögliche Lösungen

In der Studie wurden sechs von den Befragten genannte zentrale Ansätze zur Bewältigung kultureller und struktureller Herausforderungen ermittelt, die den Gollum-Effekt abschwächen könnten:

- Bewusstseinsbildung und Aufklärung: Der Bedarf an Workshops, Schulungen und institutionellen Diskussionen, um das Verständnis zu verbessern und ausgrenzendes Verhalten zu verhindern.

- Institutionelle und politische Reformen: Dazu gehören die stabile Finanzierung von Nachwuchsforschenden, die Änderung der Kriterien für die Einstellung und Bewertung von Stipendien, um Mentorenschaft und Zusammenarbeit eine höhere Bedeutung als der Publikationsleistung zu geben, und die Einführung klarer Richtlinien für Dateneigentum und Autorenschaft, um territoriales Ausgrenzungsverhalten zu verhindern.

- Zusammenarbeit und Open Science: zum Beispiel die Bereitstellung von Open Data obligatorisch zu machen, interdisziplinäre Teamarbeit und die Anerkennung nicht-traditioneller Forschungsbeiträge wie etwa technische Unterstützung und Datenmanagement.

- Stärkung der Verantwortlichkeit und Kontrolle: mit Empfehlungen für unabhängige Berichterstattungsmechanismen, doppelblinde Peer-Reviews und teambasierte Entscheidungsfindung zur Verringerung von Voreingenommenheit bei der Finanzierung und Einstellung.

- Mentoring und Unterstützung: Notwendigkeit einer besseren Ausbildung für Mentor:innen, einer externen Überwachung der Fortschritte von Studierenden und von Peer-Support-Netzen, um Nachwuchsforschenden zu helfen, sich in einem ausgrenzenden Umfeld zurechtzufinden.

- Anreize und Anerkennung: Stipendien und Preise, die Teamarbeit, ethische Forschungspraktiken und Beiträge, die über Erstautor:innen-Publikationen hinausgehen, in den Vordergrund zu stellen, um die akademische Kultur von dem übertriebenen Wettbewerb wegzubringen.

Der Gollum-Effekt schadet heutzutage der wissenschaftlichen Forschung und akademischen Karrieren. Open Science könnte dazu beitragen, diesen Effekt abzuschwächen und somit ein Teil der Lösung sein.

Dies könnte Sie auch interessieren:

- Zur Studie: Systemic territoriality in academia: The Gollum effect’s impact on scientific research and careers

- Barcamp Open Science 2024: Alles Gute zum 10. Geburtstag!

- Open-Science-Preisträger:innen: Was lässt sich von ihnen lernen

- Open Science Symposium: Offene Praktiken und Transparenz in den Wirtschaftswissenschaften

Über die Autorin:

Birgit Fingerle ist Diplom-Ökonomin und beschäftigt sich in der ZBW unter anderem mit Innovationsmanagement, Open Innovation, Open Science und aktuell insbesondere mit dem “Open Economics Guide”. Birgit Fingerle ist auch auf LinkedIn zu finden.

Porträt, Fotograf: Northerncards©

View Comments

Ambitionierte Vorreiterin für Open Science: Das sind die Top-Prioritäten bei der EOSC Association

Mit der European Open Science Cloud (EOSC) entsteht derzeit eines der...